彼氏と別れた。彼が転勤することになったのだ。

近く身を寄せることだけに恋愛の意味があるわけではないけれど、私たちは長く一緒に居過ぎたので今更離れて過ごすことは考えられなかった。

彼は最後まで「ついて来い」とは言わなかったし、私も「ついていきたい」とは言わなかった。

モラトリアムな2週間はあっという間に過ぎ、1DKから彼と彼の荷物が消えた。

私も好んでいた彼の本やCD。何一つ置いていってはくれなかったけど、唯一エンゼルフィッシュだけは、この部屋に残してくれた。

彼の居ない夜は想像していたよりもはるかにうんと長くて、暗くて、寂しくて、息の根が止まってしまいそうだけど、話し相手が居るので、なんとかやり過ごせている。

「元気にやってんのかしら」

部屋にゴミみたいに転がった私は、青白い蛍光灯に照らされた水槽に話しかけた。

「大げさね。まだ一週間ほどしか経ってないわよ」

水草に隠れてエンゼルの姿は見えない。

「うそ。一ヶ月ぐらい経ってるかと思った」

無言になると、水槽の水を循環させるモーターの音が、やたらとうるさく聞こえる。

「ついて行ってしまえばよかったのに」

水草の陰からエンゼルがスイーと泳いできて、言った。

「そんな我侭は、言えないよ」

「じゃあ、もし『ついて来い』って言われたら、そうしてた?」

「どうかな。私には、私の仕事があるし」

「彼もそう言ってた」

「……そう」

わかっている。私と彼は、そうやっていつも互いに譲りすぎるんだ。

それでは距離が開くだけだ。譲る必要は、一方が押してこそ始めて出てくるのに。

「でも攫われたら、仕事なんか投げ出してついて行ってたでしょ?」

「うん」

私は本当は攫われたかったので、素直な温かさで答えた。

「攫ってっちゃえって、言ってやりたかったけどね」

そう言ってくれれば、何か違ってたかもしれないのに。

「彼とは、話す理由が無いから」

「じゃあ私とは、話す理由があるの?」

「あるよ」

それは意外な応えだったので、私は思わず身を起こして水槽と対峙した。

「私、ここに来た時ね、彼にお願いされたのよ。近々転勤になるかもしれないけど、彼女には彼女の仕事があるから連れては行けない。でもきっと一人じゃ寂しいから、彼女の話し相手になってやってくれって」

「だから、あなたは喋れるの?」

「ええ。だって彼、あんまり切実だったんだもの」

なんだか胸が一杯になってしまった。

「私は彼と話す理由が無かったから、言えなかったけどね。あなたには言えるわよ。女だからって攫われるのを待ってちゃダメ。今ならまだ、間に合うんだから」

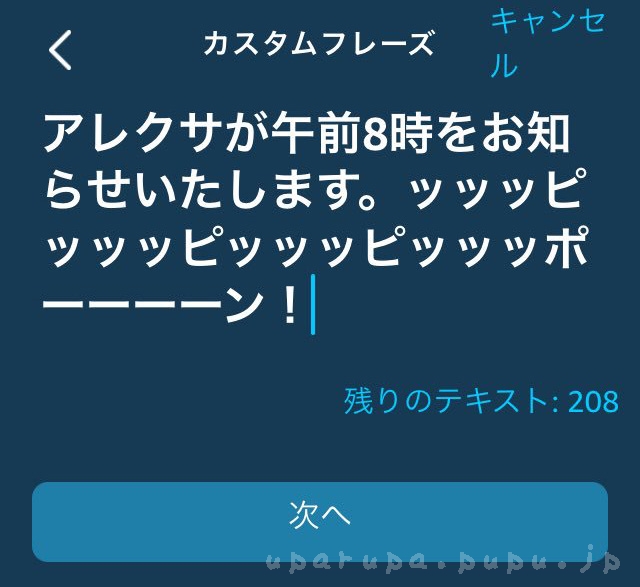

私はすぐに携帯を手にとって、彼に電話を掛けた。

明日は仕事なんて休んで、朝一の新幹線で彼のところへ向かう。

多分、私はもう彼を離さない。

電話を切って、「留守番お願いね」とエンゼルに言った。

けれど彼女はスイッと水の中を気持ち良さそうに泳ぐだけで、もう一言も、決して、喋らなかった。